|

|

|

| ||

| ||

| На начало | ||||||||||||||||

Наши баннеры

|

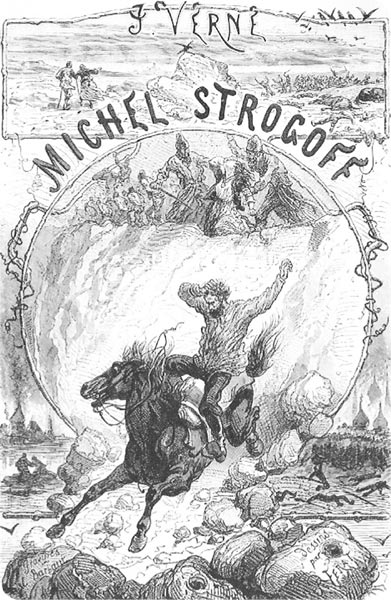

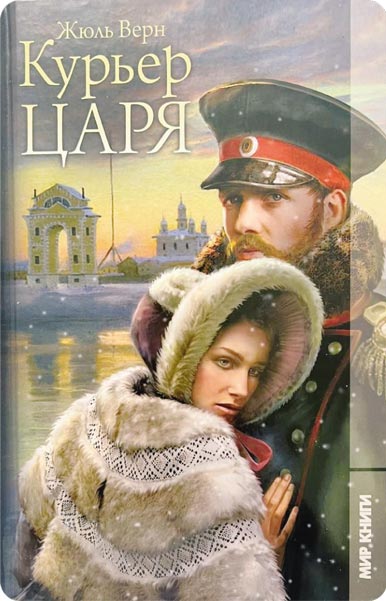

Михаил СтроговПредлагаем вашему вниманию фрагменты из приключенческого романа известного французского писателя Жюля Верна «Михаил Строгов», написанного в 1874–1875 годах. У романа нет исторической основы. Однако, возможно, он отражал глубинные ожидания европейцев относительно судьбы Российской империи. Автор фантазирует на тему восстания среднеазиатских народов, которых он называет татарами. Но, безусловно, в произведении воспеваются благородство, самопожертвование, верность долгу и любви русских людей. Видно знание автором географии и особенностей России, хотя есть и упрощения, и неточности. Ценно упоминание о Тюмени как о центре литья колоколов, что подтверждает масштаб деятельности фирмы сыновей Гилева, о чем слышал французский писатель, но что почти не известно современным тюменцам. * * *– Получена новая телеграмма, ваше императорское величество. – Откуда? – Из Томска. – Действует ли телеграф дальше Томска? – Никак нет, его перервали вчера. <...> – Послано ли предписание войскам Иркутского, Якутского и Забайкальского округов двинуться к Иркутску? – Этот приказ был отдан им в последней телеграмме, которую удалось переправить за Байкал. – Есть ли еще сообщение с Енисейской, Омской, Тобольской губерниями и Семипалатинской областью? – Точно так, ваше императорское величество, и в настоящее время известно, что бухарцы еще не перешли за Иртыш и за Обь. – Есть ли известия об изменнике Огареве? – Никаких, – отвечал генерал Кисов. – Неизвестно, перешел ли он границу или нет. * * *Между подвластными России кочевниками Туркестанского края вспыхнуло восстание, грозившее охватить всю Сибирь – эту огромную область в пятьсот шестьдесят тысяч квадратных верст с двухмиллионным населением. В то время, о котором ведется наш рассказ, управление Сибирским краем было возложено на двух генерал-губернаторов; из них один жил в Иркутске, другой в Тобольске, главных пунктах Восточной и Западной Сибири. Железной дороги еще не существовало, и средством сообщения служили в летнее время тарантас или телега, а в зимнее время – сани. Единственным признаком проникавшей и в этот далекий край цивилизации был телеграф, соединявший пункты Восточной Сибири с Европейской Россией на протяжении восьми тысяч верст, но и этот способ передачи известий стоил очень дорого и производился гораздо медленнее, чем теперь. При самом начале восстания зачинщики его позаботились порвать телеграфную проволоку под Томском, а несколько часов спустя и далее, по направлению к Колывани. Таким образом, единственное, что мог сделать царь для передачи своих повелений на восточную окраину Сибири, было послать туда курьера. <...> Вошедший фельдъегерь был высокого роста, пропорционально и крепко сложен. Его мощная фигура казалась воплощением физической силы... Строгов как сибирский уроженец хорошо знал не только местность, которую ему предстояло проехать, но также и наречия многочисленных народностей, населявших ее. Детство и раннюю молодость он провел в своем родном городе Омске, где старуха мать его осталась доживать свои дни, овдовев лет за десять до начала нашего рассказа. Петр Строгов был страстным охотником и, воспитывая сына, старался закалить его. Еще мальчиком Михаил нередко сопровождал отца на охоту за дичью или помогал ему расставлять капканы для лисиц и волков, а лет одиннадцати уже выходил с рогатиной на медведя... Наружность и спокойное достоинство, с каким держался Строгов, по-видимому, понравились государю. – Как твое имя? – спросил он. – Михаил Строгов, ваше императорское величество. Предложив Строгову эти вопросы, государь присел к столу, написал несколько строк и, запечатав конверт своею печатью, вручил его курьеру. – Вот письмо, – сказал он, – которое ты передашь великому князю в собственные руки. Тебе придется проехать страну, занятую мятежниками, которые будут стараться перехватить письмо. В особенности остерегайся изменника Огарева, с которым, может быть, встретишься дорогой. Тебе придется проезжать через Омск? …Ты не должен видеться с матерью, иначе можешь быть узнан. …От передачи этого письма зависит спасение всей Азиатской России и, может быть, жизнь моего брата. Ручаешься ли ты за успех? – Я доберусь до великого князя, ваше императорское величество, или буду убит, – отвечал Строгов. – Ты не должен рисковать жизнью, она мне нужна! – Я доеду живой, – уверенно отвечал молодой человек. Эта уверенность в своих силах благотворно подействовала на государя. – Поезжай, Строгов, – сказал он, – и да будет с тобою благословение Божие и молитва русского народа! * * *

Корреспонденты ответили, что также не желают мешкать (по дороге случай свел героев с английским и французским корреспондентами газет, вернее сказать разведчиками, Гарри Блэнтом и Альсидом Жоливе – прим. ред.). Жоливе скоро подыскал для себя и своего товарища хороший тарантас, и ровно в полдень оба экипажа выехали из Екатеринбурга. Надя осматривалась по сторонам с любопытством и сильным волнением: наконец-то она в Сибири, в той стране, где отец ее осужден жить вдали от родных мест! Несмотря на поглощавшую ее мысль о свидании с отцом, Надя зачастую думала о своем спутнике. Она припоминала все подробности своей встречи со Строговым – этой встречи, которая оказалась для нее такой счастливой. Она благодарила Бога за то, что Он послал ей спутника, к которому она сразу почувствовала такое доверие, как если бы он действительно был ее братом. Молодая девушка чувствовала, что с ним ей не страшны никакие препятствия, и твердо верила, что теперь ей удастся достигнуть заветной цели. Строгов, в свою очередь, размышлял о своем неожиданном приключении. Он тоже был благодарен Провидению, которое дало ему возможность встретить Надю: взяв ее под свое покровительство, он мог сам избегнуть подозрений и в то же время сделать доброе дело. Мысль о том, что теперь он достиг Сибири, сильно озабочивала молодого фельдъегеря: здесь он подвергался гораздо большим опасностям, чем в Европейской России, особенно если слух о том, что Огарев перебрался через границу, оказывался верным. Откройся только, что он царский курьер, – и успех возложенного на него поручения погиб, а вместе с тем и он сам. Местность, по которой проезжали наши путники, была пустынна: многие селения были покинуты жителями, спешившими перебраться со своими стадами и прочим имуществом в более безопасные места. Некоторые киргизские племена, которые не принимали участия в восстании, тоже перенесли свои кибитки за Иртыш и за Обь. Во всех городах, через которые Строгову и его спутникам приходилось проезжать, почтовое и телеграфное сообщение производилось еще без помехи; это обстоятельство было очень по душе обоим журналистам, которые спешили передавать куда нужно полученные ими сведения… 22 июля к ночи наши герои прибыли в Тюмень. Этот город, известный своими литейным и колокольным заводами, представлял тогда необычайное оживление, и тут вновь прибывшие узнали много интересных новостей: говорили, между прочим, что войска Феофар-Хана подошли к Ишиму и что к нему скоро примкнет, если не примкнул уже, Иван Огарев. Войска были вызваны из Европейской России, но за дальностью расстояния не успели прибыть, только казацкие полки Тобольской губернии рассчитывали дойти до Тюмени и пересечь Тобол на пароме. <...> * * *– Я вам очень благодарен, Жоливе, – отвечал Гарри, растягиваясь под тенью раскидистой березы на приготовленном ему французом ложе из сухих листьев. – Э, что за благодарности! Вы на моем месте поступили бы так же! – Я этого не знаю… – немного наивно отвечал тот. – Ну полноте дурачиться! Все англичане великодушны. – Разумеется, ну, а французы? – Что французы? Французы просто-напросто добры, даже глупо добры, если хотите! Но что их подкупает, так это то, что они французы! Впрочем, оставим этот разговор, да и вообще, если вы мне верите, перестанем совсем разговаривать. Вам необходимо теперь отдохнуть. Но Гарри Блэнт вовсе не желал молчать. – Жоливе, – начал он, – как вы думаете, наши последние депеши перешли за русскую границу или нет? – А почему же нет? – отвечал тот. – Уверяю вас, моя прелестная кузина в настоящую минуту прекрасно знает обо всем, что произошло в Колывани! – А в скольких экземплярах ваша кузина печатает эти депеши? – спросил он, в первый раз ставя этот вопрос так открыто. – Знаете что! – смеясь, отвечал Жоливе. – Моя кузина особа очень скромная, она не любит, когда о ней говорят, и если бы она узнала, что из-за нее вы не спите, то была бы в отчаянии. – Но я не хочу спать, – отвечал англичанин. – Что думает ваша кузина относительно дел в России? – Что дела эти в данную минуту очень плохи, понятно. Но, конечно, московское правительство могущественно, вторжение бухарцев их не должно очень тревожить. Сибирь от них не уйдет. – Излишняя самонадеянность погубила многие великие державы! – отвечал Гарри Блэнт. Он, как и все англичане, был заражен «английской» завистью к русским, когда вопрос касался о правах России в Центральной Азии. <...> * * *

Михаил Строгов должен был быть ослеплен, по татарскому обычаю, раскаленным железом. Михаил не сопротивлялся. Теперь для него, кроме его матери, ничего не существовало. Вся жизнь его заключалась в этом последнем взгляде! Марфа с неестественно расширенными глазами, протянув к нему руки, смотрела на него. Раскаленное лезвие блеснуло перед глазами Михаила Строгова. Раздался крик, полный отчаяния. Старая Марфа без чувств упала на землю. Михаил Строгов был слеп. <...> * * *– Русские! – воскликнула Надя. И вслед за этим последним усилием веки ее вдруг сомкнулись, голова бессильно упала на грудь Михаила, и она потеряла сознание. Но, к счастью, их уже заметили. Несколько человек, отделившись от толпы, побежали к ним навстречу, и вскоре слепой и молодая девушка очутились на небольшой пристани, где стоял привязанный паром. Паром собирался отъезжать. Эти русские были беглые, они бежали из разных мест и при разных обстоятельствах, но здесь, у берегов Байкальского озера, их соединила одна общая цель. Преследуемые татарскими разведчиками, они искали спасения в Иркутске... Итак, нельзя было терять ни одной минуты. К тому же погода становилась все холоднее и холоднее. Ночью термометр показывал ниже нуля. На озере показалось несколько льдин. Если паром мог свободно маневрировать здесь, на озере, то дальше, меж берегов Ангары, когда льдины загромоздят ему дорогу, это будет не так-то легко... Толпа людей, находившаяся на пароме, была крайне разнообразна. Среди местных жителей, мужчин, женщин, стариков и детей, находились два-три странника, несколько монахов и один сельский священник. У странников за плечами висело по котомке, в руках у каждого было по посоху; тихим и жалобным голосом они распевали псалмы. Один из них пришел с Украины, другой побывал на Желтом море, третий обошел Финляндию. У этого последнего, на вид уже дряхлого старика, у пояса висела кружка с маленьким висячим замком, какие носят обыкновенно сборщики на Божий храм. Из всех этих денег, собранных им за время его долгого и утомительного путешествия, ему не принадлежало ни копейки, и даже ключик от кружки был не у него, а у тех, кто послал его и кому по возвращении своем он обязан был отдать эту кружку. Монахи пришли с далекого севера. Вот уже три месяца, как они вышли из Архангельска. Они посетили Святые острова около Карельского полуострова, Соловецкий монастырь, побывали у Троицы, были и в Москве, и в Казани, заходили и в Киев поклониться святым мощам, и вот теперь, все в той же скромной монашеской одежде и в черных клобуках, они спешили в Иркутск. Что же касается священника, то это был простой деревенский поп – один из этих шестисот тысяч народных пастырей, насчитывающихся в России. Одежда его была такая же бедная и грубая, как и у мужиков, да и сам он, не обеспеченный материально, не имеющий ни надлежащего положения, ни надлежащей власти, принужденный обрабатывать свой клочок земли наравне с крестьянами, мало чем отличался от них по своей внешности. Жену свою и детей он спас от жестокостей татар, отослав их в северные губернии, а сам оставался в своем приходе до последней минуты. Наконец и он принужден был бежать, но дорога в Иркутск была уже заперта, и ему пришлось идти на Байкал. <...> *** Михаил Строгов не был слеп, он никогда не был слепым. Явление чисто человеческое, нравственное и физическое в одно и то же время нейтрализовало действие раскаленной стали, ожегшей, но не ослепившей его глаза. Читатель помнит, что во время жестокой расправы Марфа Строгова стояла тут же, простирая руки к несчастному сыну. Михаил смотрел на нее так, как смотрит любящий сын на мать в последнюю минуту тягостной разлуки. Напрасно крепился он. Слезы ручьями хлынули из глаз его, и эти слезы спасли ему зрение. От близости раскаленного металла они превратились в пары, а пары охладили жар. Это был факт, тождественный с тем, что происходит, когда плавильщик, омочив предварительно руку в воде, погружает ее затем, совершенно безнаказанно для себя, в расплавленный металл. Михаил Строгов сразу же понял, какая опасность грозила ему в случае, если бы он открыл кому-нибудь свою тайну, и в то же время он чувствовал, какую выгоду мог он извлечь из своего нового положения. Пусть думают, что он слеп! По крайней мере, его оставят в покое, он будет свободен! Но необходимо уверить в своей слепоте всех, даже Надю. Необходимо строго следить за собой, чтобы ни одно слово, ни один жест не дали бы повода к сомнению. Принятое им решение было непоколебимо. Одна только мать знала истину, только ей одной поведал он свою тайну, и это было на той самой площади в Томске, когда, склонившись над ней в темноте, он покрывал ее руки и лицо поцелуями. Теперь понятно, что, когда Иван Огарев со злой иронией, воображая, что перед ним стоит слепой, поднес к якобы потухшим глазам его царское письмо, Михаил Строгов прочел это письмо и узнал о разоблачавшихся в нем подлых замыслах изменника. Отсюда эта энергия, не покидавшая его за последнее время. Отсюда это непоколебимое желание достичь Иркутска и исполнить немедленно возложенное на него поручение. Он знал, что город должен быть предан неприятелю! Он знал, что жизни великого князя угрожала опасность! Спасение брата государя, спасение Сибири было еще в его руках. Вся эта история в нескольких словах была передана великому князю. И с каким одушевлением рассказывал Михаил Строгов о деятельном участии, принятом для достижения его цели Надей! – Кто эта молодая девушка? – спросил великий князь. – Дочь ссыльного, Василия Федорова, – отвечал Строгов. – Дочь командира Федорова, а не дочь ссыльного, – поправил его великий князь. – В Иркутске нет более ссыльных! Молодая девушка, сильная духом в горе, не выдержала этой радости и в слезах упала на колени перед великим князем. Через час она была уже в объятиях своего отца. Михаил Строгов, Надя и Василий Федоров были все вместе, они наслаждались минутами блаженства. Атака татарам не удалась, русские прогнали их с обоих концов города. Василий Федоров со своим отрядом разбил наголову первых же смельчаков, явившихся под Большие ворота. Предчувствие заставило его остаться на этом посту и лично охранять его. Как только татары были выгнаны из города, осажденные принялись тушить пожар. Нефть на Ангаре сгорела сама собой, а пожар ограничился только набережной Иркутска… 7 октября, едва только забрезжил свет, как с гор, окружающих Иркутск, раздался вдруг пушечный выстрел. То была русская армия, посланная под предводительством генерала Киселева на помощь Иркутску. Татары, не желая новой битвы, тотчас же покинули свой лагерь. Иркутск был наконец освобожден. <...> * * *После нескольких дней, проведенных в Омске, Михаил и Надя Строговы вернулись в Европу и поселились в Петербурге, в доме своего отца. С тех пор молодые люди никогда не покидали его, исключая разве тех случаев, когда ездили в Омск навещать свою престарелую мать. Молодой курьер представлялся государю, и государь, назначив его в свои личные адъютанты, пожаловал ему Георгиевский крест. Михаил Строгов достиг впоследствии высоких чинов и занимал одно из видных государственных мест.

Но не повесть его блестящих успехов на жизненном пути, а повесть тяжелых испытаний, посланных ему судьбою, заслуживала быть рассказанной.

Наверх | |||||||||||||||

|

© Православный просветитель

2008-26 гг.

<...> Екатеринбург представляет

весьма значительный промышленный

центр, где сосредоточено управление

заводами всего Уральского края. Население его довольно многолюдно, а в то

время, о котором мы повествуем, оно

еще увеличилось, так как город был переполнен беглецами из Туркестана и

киргизских степей. Отсюда дорога шла

на Тюмень и Ишим… Строгов предупредил своих спутников, что не будет нигде

останавливаться, так как они с сестрой

спешат в Омск, где находится их мать.

<...> Екатеринбург представляет

весьма значительный промышленный

центр, где сосредоточено управление

заводами всего Уральского края. Население его довольно многолюдно, а в то

время, о котором мы повествуем, оно

еще увеличилось, так как город был переполнен беглецами из Туркестана и

киргизских степей. Отсюда дорога шла

на Тюмень и Ишим… Строгов предупредил своих спутников, что не будет нигде

останавливаться, так как они с сестрой

спешат в Омск, где находится их мать.

– Русский шпион, – начал эмир по-татарски, – ты пришел, чтобы за нами

подсматривать. Так знай же, ты видишь

теперь в последний раз, через минуту

свет навсегда померкнет для твоих глаз!

…Появился палач. На этот раз он

опять держал в своей руке обнаженную

саблю. Эту саблю, раскаленную добела, он только что вытащил из жаровни,

где горели душистые уголья.

– Русский шпион, – начал эмир по-татарски, – ты пришел, чтобы за нами

подсматривать. Так знай же, ты видишь

теперь в последний раз, через минуту

свет навсегда померкнет для твоих глаз!

…Появился палач. На этот раз он

опять держал в своей руке обнаженную

саблю. Эту саблю, раскаленную добела, он только что вытащил из жаровни,

где горели душистые уголья.