|

|

|

| ||

| ||

| На начало | |||||||||||||||||

Наши баннеры

|

Дмитрий Хорин, г.Архангельск

В 1641 году в первом сибирском русском городе Тюмени в семье военного, Артемия Тварогова-Любимова, родился мальчик. Счастливый отец назвал своего первенца Алексеем. Спустя несколько десятилетий этому ребенку суждено было стать известным всей России святителем – Афанасием Холмогорским. ДЕТСТВО АЛЕКСЕЯВ то время, когда рос Алексей, неспокойно было в сибирских землях. Тюмень стояла на древней караванной дороге – Тюменском волоке. Веками за этот путь шла борьба кочевников. Многие годы подвергалась Тюмень нападениям татар и калмыков, а потому начальное население города составили служилые люди со своими семьями. Произведение тех лет, «Повесть о Таре и Тюмени», сообщает, что в 1634 году Тюмень осадил большой отряд кочевников, которые пожгли окрестные деревни, а жителей их взяли в плен или убили. Пытались степные разбойники овладеть и самим городом, но гарнизон бесстрашно отбивал все атаки на городские укрепления. В связи с этими военными действиями царь Михаил Федорович прислал из Холмогор на подмогу первому русскому сибирскому городу пятьсот стрельцов, которые построили себе дома за пределами крепости, на посаде. В этот исторический период именно выходцы с Русского Севера стали основными переселенцами в Тюмень. Суровые природные условия Беломорья, слабая заселенность этого края сформировали на его территории особый жизненный уклад, выработали свойственный только поморам характер. Отличался он предприимчивостью, трудолюбием, стремлением к практическому познанию окружающего мира, от чего порой зависела успешность поиска новых торговых и рыболовецких путей. Общаясь с поморскими переселенцами, Алексей слушал их рассказы о далеких землях и морях, о неведомых народах, населяющих мир, узнавал о диковинных вещах, привезенных заморскими купцами. Так уж Богу было угодно, что будущий холмогорский архиерей с раннего детства оказался окруженным выходцами с тех самых земель, которые спустя десятилетия принял под свой архипастырский омофор.

Отец Алексея, верный хранитель традиций своего воинского рода, постоянно участвовал в походах, а потому дома бывал редко. Воспитанием и образованием детей занималась мать, Пелагея. Была она женщиной набожной, сведущей в Священном Писании. Всеми силами стремилась и детям своим привить любовь к Богу и склонность к книжным занятиям. Особенно преуспевал в этом старший сын, Алексей. Пересказы матери историй из Библии, ее повествования о святых угодниках Божиих были ему милее рассказов отца о походах, битвах и военных подвигах. По стопам главы семейства пошел младший сын, Дмитрий: конным казаком участвовал он в осаде Азова. Алексей рано научился читать и писать. С отроческих лет стал избегать игр со сверстниками, посвящая все свободное время изучению Священного Писания. Особенно любил он читать одну из библейских книг – Псалтирь.

«Душа с Господом беседует – вот чтение ея. Тыща лет перед очами яко день вчерашний проходит… Чти и не убоишься страха ночнаго, стрелы, летящей во дни, вещи, во тьме преходящей, и беса полуденнаго. Читай – и небеса возвеселятся, море подвижется, возрадуются поля и вся древа дубравная… Без псалма Церкви невозможно быти, яко без воды рыбе не жити», – размышлял Алексей. Сызмальства пытаясь подражать святым Божиим угодникам, благочестивый отрок вместе с матерью не пропускал ни одной церковной службы и подолгу молился с ней дома.

МОНАХ АФАНАСИЙБыло Алексею около двадцати лет, когда умер его отец – храбрый и доблестный воин. Пелагея после смерти мужа, видя, что сыновья выросли и теперь не нуждаются в ее опеке, исполнила давнее чаяние свое, постригшись в Тюменском Алексеевском женском монастыре в монахини. Спустя короткий срок стала она игуменьей этой обители. Вскоре стремление жить благочестиво во Христе и неутолимая тяга к просвещению привели к монашеству и ее старшего сына. В Далматовском Успенском монастыре в двадцать пять лет Алексей принял постриг. Далматовский монастырь был возведен русскими казаками как самая крайняя крепость на юге Сибири. Этот форпост регулярно подвергался нападениям кочевников. После каждого нашествия инокам приходилось отстраивать взамен сожженных нападавшими новые храмы и келии. Многие монахи погибали, защищая свой монастырь, или уводились в плен, в бескрайние калмыцкие степи. Но не страшился Афанасий смерти от рук инородцев, всецело предавал жизнь свою в руки Божии. «Язычники, они неверные. А за меня – Сам Господь, – повторял он в минуты опасности. – Если что – молись, не ленись. Ибо силен Господь, и истина Его – окрест тебя… И воля – окрест, и красота, Им сотворенная». И ничего не страшился молодой инок, уверенный в том, что настоящая защита может исходить только от Господа и без попущения Божьего никогда не преуспеет враг. В ознаменование окончания жизни мирской, своевольной, и рождения в жизнь новую, духовную, в Православной Церкви принято нарекать постригающегося новым именем. Небесным покровителем и руководителем будущего епископа стал святитель Афанасий Великий. Подвижник древней Церкви, святой угодник Божий Афанасий родился в самом конце третьего века от Рождества Христова в добродетельной христианской семье. В детстве он так любил богослужение, что в подражание увиденному в церкви устраивал со своими сверстниками игру, изображая священнослужителей и священные обряды. Самого Афанасия друзья всегда избирали «епископом». Со всей точностью совершали они церковную службу. Иногда к мальчикам присоединялись дети из языческих семей. Афанасий рассказывал им о Христе Спасителе, а затем крестил их морскою водою, произнося установленные для таинства Cвятого Крещения слова. Однажды игру ребят случайно увидел епископ тех земель святой Александр. Подробно расспросив детей, кого они крестили, что вопрошали у них перед крещением и что те отвечали, святитель убедился в полном соответствии совершенного таинства установленному Церковью порядку. Посоветовавшись со священниками своей епархии, епископ Александр признал крещение языческих детей действенным и довершил его миропомазанием. Придя к родителям Афанасия, святитель призвал их воспитывать мальчика в книжном научении, а когда он вырастет, посвятить на служение Церкви. После смерти епископа Александра Афанасий стал его преемником. Всю жизнь служил он Богу, с юности мужественно борясь с еретиками, называющими себя христианами, но на деле выступающими против учения Церкви. Много скорбей претерпел от них Афанасий на архипастырском пути своем. В течение сорока семи лет управлял он Александрийской церковью и после долгих трудов и многих подвигов за православие почил о Господе, оставив огромное духовное наследие.

Не единожды в жизни ощущал далматовский постриженик влияние Небесного своего покровителя. Удивительным образом перекликаются биография Афанасия Холмогорского и житие древнего святителя. Оба родились в семьях благочестивых христиан, получили домашнее образование, углубленное самостоятельным изучением Священного Писания и святых отцов. Многие годы Александрийский Патриарх наблюдал за воспитанием и книжным научением Афанасия и потом, когда пришел он в возраст, посвятил его на служение Богу и Церкви: сначала определил чтецом, а затем рукоположил в сан диакона. Схожий путь прошел и Алексей в Далматовском монастыре. В будущем ему предстояло так же, как и святителю древней Церкви, стать епископом, столкнуться с различными ересями и создать многочисленные творения. Пока же, только начиная монашеский путь, он ежедневно приходил в храм задолго до службы и приготовлял книги, необходимые для исполнения послушания церковного чтеца, а уходил последним, прежде раскладывая их по местам. Кроме того, образованный монах вел по поручению игумена все письменные работы в обители и много читал. Уже на первом году монашеской жизни Афанасий составил из разных источников толкование в трех книгах на любимую им Псалтырь. Все, казалось бы, шло хорошо, но беда подстерегала молодого инока: невольно оказался он среди раскольников. В то время Русью правил царь Алексей Михайлович, много времени уделявший делу церковного строительства. Им были предприняты реформы, приведшие Церковь к расколу. Еще в XVI веке пришло на Русь книгопечатание. До этого богослужебные, богословские и все иные книги переписывались вручную. За столетия накопилось в них множество ошибок и разночтений. На «неисправность» рукописных книг в 1551 году обращал внимание Московского Стоглавого Собора государь Иоанн Грозный: «Божественные книги писцы пишут с неправильных переводов, а написав, не правят же; опись к описи прибывает, и недописи и точки не прямые; и по тем книгам в церквах Божиих чтут и поют, и учатся, и пишут с них». К началу семнадцатого века священные и богослужебные книги до такой степени были наполнены погрешностями, что стали нести угрозу церковному согласию и единению. «Доброе и преславное дело» книгопечатания позволяло устранить эту опасность, навсегда прекратив распространение «растленных рукописей». И вот, когда у Церкви появилась возможность единообразного размножения книг, возник вопрос: с каких текстов их печатать?

Многие годы осуществлялись попытки исправления книг, но особый размах это дело приняло при царе Алексее Михайловиче. Патриарх Никон обратил тогда внимание на различия в богослужебных книгах и обрядовой практике Российской Церкви с тем, что принято в других православных Церквах. С этого времени главным делом для него стало исправление книг и обрядов – по греческому образцу, взятому за эталон. В 1655 году был напечатан приведенный в соответствие с новой редакцией «Служебник». Царь и Патриарх посчитали, что с началом процесса устранения ошибок в книгах исчезла угроза разделений и нестроений в Церкви, и «ныне истина ликует, правда цветет, любовь владычествует». На деле же предпринятые ими реформы привели Церковь к бедственному расколу. Перемены в обрядах и с детства знакомых словах молитв смутили многих не разбиравшихся в вопросах вероучения людей, для которых внешние проявления веры были гораздо важнее внутренней духовной жизни во Христе. Сопротивляясь нововведениям, они с удивительным упорством держались старых рукописных книг, дореформенных обрядов и древних народных обычаев. Движение это, получившее наименование старообрядчество, обрело поддержку нескольких видных церковных деятелей: протопопов Аввакума, Ивана Неронова и Даниила. Афанасий, с рождения окруженный старым укладом жизни, возрастал среди приверженцев «древнего благочестия». Противниками реформ церковно-обрядовой жизни стали и его первые духовные наставники: старец Далмат и игумен Далматовского монастыря Исаак. Дважды проезжал эти сибирские края вождь старообрядческого раскола протопоп Аввакум. Но не утвердило это Афанасия в «старой вере». Стремление к просвещению, интерес к наукам, новым знаниям привели будущего архиерея к пониманию неправоты раскольников. Как записал современник владыки, двинской воевода Андрей Матвеев, игумен Афанасий «рассмотрев… их лживые и безумные забабоны, того ради от оных к Восточной церкви обратися, явился крепкий православия защитник».

Расколоучители с особенной горечью сетовали на западное образование. Опасались они философов, рассуждающих о Небе и Земле и «у звезд хвосты аршином измеряющих», выступали против просвещения и науки, считая ее ненужной мудростью. Афанасия же с детских лет завораживали красота, необъятность и непостижимость тайн космоса, свидетельствовавшие о всемогуществе и величии Творца. Он понимал, что познание законов, по которым движутся небесные тела, ведет к осознанию, сколь «могущественнее Тот, Кто сотворил их». Уклониться от дальнейшего участия в расколе помог Афанасию и один случай. В 1666 году архиепископ Тобольский и всея Сибири Корнилий, объезжая свою епархию, посетил Далматовский монастырь. Владыка сразу заметил там образованного монаха. Вскоре Афанасий стал иеродиаконом и был переведен в Тобольск, где получил должность заведующего имуществом кафедрального собора. Этот переезд позволил далматовскому постриженику на время удалиться из среды с процветающей проповедью расколоучения. Неся монашеские послушания в столице русской Сибири, не забывал он и свою малую родину: каждые два года посещал Тюмень по обещанию повидаться со своими сородичами и помолиться с ними. В 1674 году окрепший духовно и преуспевший в знании православного вероучения Афанасий получил благословение Высокопреосвященнейшего Корнилия вернуться в Далматовский монастырь. Вскоре он был произведен в сан игумена и стал настоятелем обители. Кроме обязанностей по управлению монастырем Афанасий нес послушание благочинного округа, объединившего все ближайшие к обители храмы. Теперь ему было необходимо следить за устроением порядка и в ближайших приходах. В 1679 году Афанасий отправился в Москву к Великому Государю бить челом о нуждах монастыря. В Сибирь он уже не вернулся. (Продолжение следует…)

Иллюстрации  Наверх | ||||||||||||||||

|

© Православный просветитель

2008-26 гг.

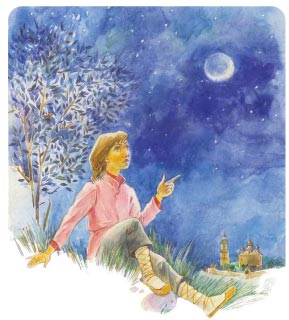

Было у него в ту пору и увлечение:

часами мог он смотреть на ночное

небо. Мириады звезд, преображающаяся луна, необъятность всего Божьего

творения удивляли отрока, завораживали красотой и величием. Священное

Писание поведало Алексею о Творце,

здесь же весь окружающий мир говорил ему о премудрости и непостижимости Создателя. Рассматривая потрясающее творение Божие, будущий

архипастырь думал о Боге, сотворившем этот мир для того, чтобы все сущее восхваляло Его. «Когда сотворены

были звезды, восхвалили Меня громким голосом все ангелы Мои», – вспоминал в такие минуты Алексей слова

одной из библейских книг.

Было у него в ту пору и увлечение:

часами мог он смотреть на ночное

небо. Мириады звезд, преображающаяся луна, необъятность всего Божьего

творения удивляли отрока, завораживали красотой и величием. Священное

Писание поведало Алексею о Творце,

здесь же весь окружающий мир говорил ему о премудрости и непостижимости Создателя. Рассматривая потрясающее творение Божие, будущий

архипастырь думал о Боге, сотворившем этот мир для того, чтобы все сущее восхваляло Его. «Когда сотворены

были звезды, восхвалили Меня громким голосом все ангелы Мои», – вспоминал в такие минуты Алексей слова

одной из библейских книг.