|

|

|

| ||

| ||

| На начало | ||||||||||||||||||||||||

Наши баннеры

|

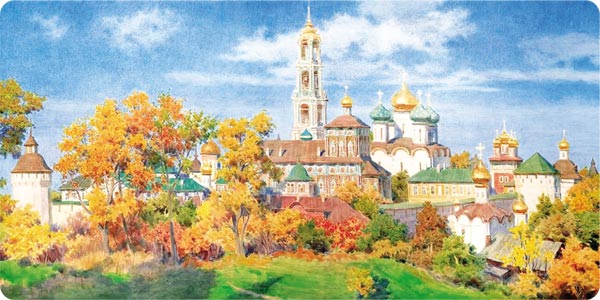

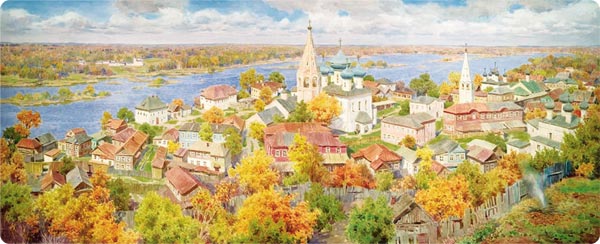

Год назад, 16 мая 2024 года, отошел ко Господу народный художник Российской Федерации, академик Российской академии художеств, ректор Академии акварели и изящных искусств, основатель Школы акварели Сергей Андрияка. Творчество выдающегося мастера современной акварельной живописи посвящено России – неповторимому очарованию старых российских городов, родной природы. Сергей Андрияка – продолжатель традиций своих прославленных предшественников: Брюллова, Саврасова, Левитана, Врубеля. Родился будущий художник в 1958 году в Москве. Рисовать Сережа Андрияка начал рано, в возрасте шести лет. Под руководством отца, заслуженного художника РСФСР Николая Ивановича Андрияки, Сергей планомерно тренировал зрительную память, овладевал техникой акварели. Затем была учеба в художественной школе, а потом – в Московском художественном институте им. В. И. Сурикова на факультете живописи. Темой диплома молодого художника стала историческая картина «Поле Куликово. Вечная память». Вот как рассказывает дочь художника, Софья Андрияка, о работе отца над этой картиной: «Он еще про свою дипломную работу говорил, что хотел показать в ней вечность. А в светской живописи ее выразить невероятно трудно. Это в иконописи сам канон с его обратной перспективой являет мир духовный.

А как реальность изобразить так, чтобы вечность уже зримо пронизывала ее? Потом он уже признавался: “Если бы я сейчас писал картину вечности, я бы просто начертал крест. В нем все мироздание. Выходишь в поле и видишь горизонт, и дерево растет – и это крест”. Свой диплом он писал больше года, который обычно отводится на эту работу. Ездил на поле Куликово, подбирал типажи людей, выстроил макет, представлял – как все происходило, жил всем этим. Он тогда как раз потерял отцов – родного и духовного – и в работе над этим полотном точно продолжал общение с ними».

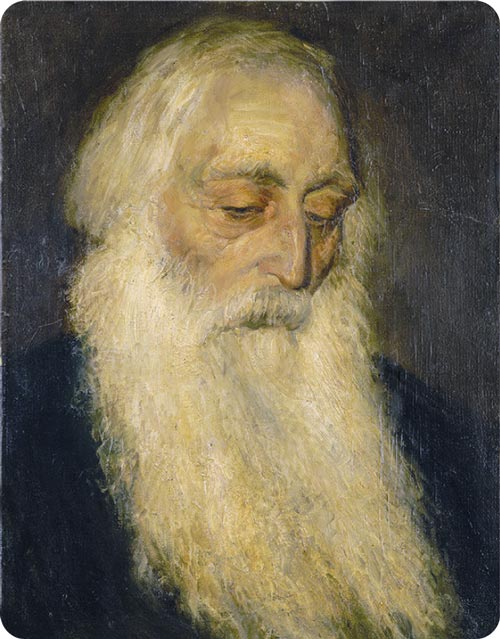

Духовник художника – это архимандрит Сергий (Савельев), он был крестным Сергея Андрияки, а позже духовником и оказал на него большое влияние. «Человек строгой жизни и удивительного христианского мужества, – так рассказывал о своем духовнике художник. – Исповедник, в 1930-е годы был осужден, сидел в лагере. Позже служил настоятелем Покровского храма в Медведкове. Мне хотелось написать его портрет, но долго не получалось. Я делал зарисовки, наброски. А в рождественскую ночь 1977 года батюшка отошел ко Господу прямо во время богослужения, стоя посреди храма... Через девять лет... мне приснился сон, будто я сижу в его кабинете и рисую старца в свой альбом. Я понял, что это не случайно, что надо все-таки попытаться сделать портрет. И, что удивительно, картину удалось написать очень быстро. Я стремился передать в ней мудрость и внутренний свет этого человека». Софья Андрияка, дочь художника, рассказывает, как архимандрит Сергий помог однажды отцу преодолеть закравшееся в душу смущение: «Папа… в молодости как-то ехал в поезде, как всегда и везде, попутно делал наброски, как вдруг поймал себя на том, что он весь уходит в работу! Потом поделился со своим духовником – архимандритом Сергием (Савельевым) – недоумением – ведь сказано же у апостола: “непрестанно молитесь” (1 Сол. 5:17)…

“Так тем, как ты отображаешь Божий мир на бумаге, ты прославляешь Творца”, – ответил ему старец. То есть это тоже молитва, и этой молитве в красках он и учил всех нас – своих учеников». Любимое место Сергея Николаевича Андрияки, которое часто появляется на его картинах, – Соловки. «Самое родное, самое дорогое. Там появляется ощущение особой глубины. Ты словно становишься ближе к истине, к тому, что находится в основе жизни, поддерживает тебя и направляет. Соловки – святое место. Место особой памяти. Там было очень много, с одной стороны, святости, а с другой стороны – человеческих страданий. И то и другое взаимосвязано, и это место наполнено, как сама наша жизнь. Потому что в жизни человека всегда есть и скорбь, и радость, и спустя годы понимаешь, что они неразъединимы. Скорбящая радость. И на Соловках это есть. Мы впервые поехали туда в 2014 году, всей семьей. И тогда же поняли, что там – настоящее, чего нам не хватает в нашей повседневной жизни».

Сергей Николаевич был не просто художник, который писал и продавал картины. Главной идеей в его жизни была не только живопись, но и педагогическая деятельность, поддержание традиционного классического, нашего русского искусства. Так, с 1999 года в столице работает Школа акварели, созданная Сергеем Андриякой, а с 2002-го – Академия акварели и изящных искусств. Подобной нет нигде в мире. При Школе и Академии действуют музейно-выставочные комплексы. Школа акварели дает основы профессионального художественного образования, опираясь на авторскую методику Андрияки, благодаря которой научиться рисовать может любой желающий.

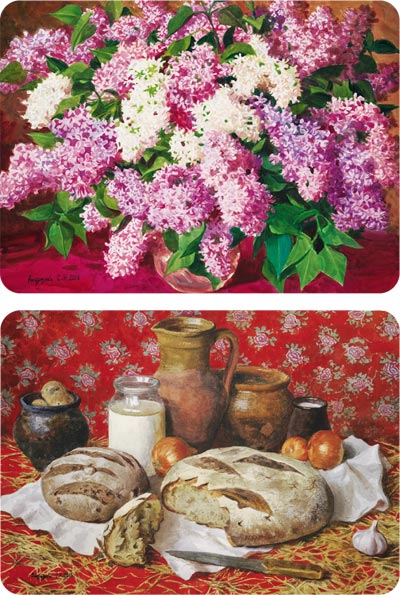

Сергей Андрияка был неустанным тружеником. С 1985 года у него состоялось более тысячи персональных выставок. За всю свою жизнь художник написал более 10 тысяч картин. «Сколько дней в году, столько работ я и пишу независимо от своей административной и любой другой работы», – рассказывал Сергей Андрияка. При этом Сергей Николаевич был всегда доступен и открыт к общению. Алексей Юрьевич Заров, главврач церковной Алексеевской больницы, ему даже выговаривал, чтобы так не растрачивал себя. Но такова была широта его натуры. Тем более – всегда был рад помочь.

О последних днях художника вспоминают его дочери: «Говорил: “Если ты с Богом, то все у тебя хорошо. Начнешь отходить, захлестнут мучения. Все равно надо будет возвращаться”. Даже когда он болел – радовался. “Господь меня так очищает”, – говорил. Сразу, кстати, начинал голодать. Помнил евангельское: “постом и молитвой” (Мф. 17:21). Также и к своей последней болезни отнесся – дострадать до вечности. “Мне надо потерпеть еще, мне надо немножко потерпеть, вот еще потерпеть…”» «Он сам для себя всегда был на втором, на третьем, на пятом плане. На первом – Бог, потом искусство, потом – ближние… Он и к своей боли особо не прислушивался. Оставался в служении до последнего».

Татьяна Пирожникова,

Наверх | |||||||||||||||||||||||

|

© Православный просветитель

2008-26 гг.