|

|

|

| ||

| ||

| На начало | ||||||||||||||||

Наши баннеры

|

Русское христианство глазами немецкого философа

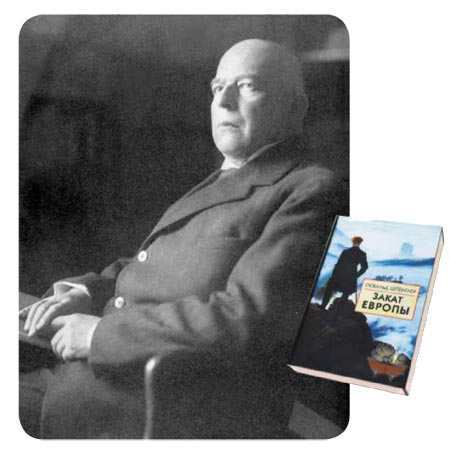

Освальд Шпенглер (1880-1936) — немецкий философ и культуролог. Стал известным после сенсационного успеха своего главного труда «Закат Европы» («Закат Запада»). В 20-е гг. выступал как публицист консервативно-националистического направления, однако в 1933 отклонил предложение нацистов о сотрудничестве и стал вести уединенную жизнь. В книге «Закат Европы» Шпенглер предсказывал гибель западноевропейской и американской цивилизаций, которая последует за жестокой «эпохой цезаризма». Сама история, на его взгляд, есть калейдоскоп из восьми «органических» культурно-исторических типов, или культур: египетской, индийской, вавилонской, китайской, аполлоновской (греко-римской), магической (византийско-арабской), фаустовской (западноевропейской) и культуры майя. Девятая — культура будущего, русско-сибирская. Каждому культурному «организму», по Шпенглеру, заранее отмерен определённый (около тысячелетия) срок, зависящий от внутреннего жизненного цикла. Умирая, культура перерождается в цивилизацию. Переход от культуры к цивилизации есть переход от творчества к бесплодию, от становления к окостенению, от героических «деяний» к механической «работе»; для греко-римской культуры он произошёл в эпоху эллинизма, а для западного мира — в 19 веке. Историческим псевдоморфозом Освальд Шпенглер называет случай, «когда чуждая древняя культура довлеет над краем с такой силой, что культура юная, для которой край этот — ее родной, не в состоянии задышать полной грудью и не только что не доходит до складывания чистых, собственных форм, но не достигает даже полного развития своего самосознания». Другой псевдоморфоз сегодня у всех на виду: петровская Русь. Вслед за московской эпохой великих боярских родов и патриархов, когда старорусская партия неизменно билась против друзей западной культуры, с основанием Петербурга (1703) следует псевдоморфоз, втиснувший первобытную русскую душу вначале в чуждые формы высокого барокко, затем Просвещения, а затем — XIX столетия. Петр Великий сделался злым роком русскости. Примитивный московский царизм — это единственная форма, которая впору русскости еще и сегодня, однако в Петербурге он был фальсифицирован в династическую форму Западной Европы. Тяга к святому югу, к Византии и Иерусалиму, глубоко заложенная в каждой православной душе, обратилась светской дипломатией, с лицом, повернутым на Запад. За пожаром Москвы, величественным символическим деянием пранарода, в котором нашла выражение маккавейская ненависть ко всему чуждому и иноверному, следует вступление Александра в Париж, Священный союз и вхождение России в «Европейский концерт» великих западных держав. Народу, чье предназначение — еще поколениями жить вне истории, была навязана искусственная и неподлинная история, дух которой прарусскость просто никак не может постигнуть. Были заведены поздние искусства и науки, просвещение, социальная этика, материализм мировой столицы, хотя в это предвремя религия - единственный язык, на котором человек способен был понять себя и мир; и в лишенном городов краю с его изначальным крестьянством, как нарывы, угнездились отстроенные в чуждом стиле города. Они были фальшивы, неестественны, невероятны до самого своего нутра. «Петербург - самый отвлеченный и умышленный город на всем земном шаре», — замечает Достоевский. Хотя он здесь и родился, у него не раз возникало чувство, что в одно прекрасное утро город этот растает вместе с болотным туманом. Вот и полные духовности эллинистические города были повсюду рассыпаны по арамейскому крестьянскому краю — словно жемчужины, глядя на которые хочется протереть глаза. Такими видел их в своей Галилее Иисус. Таково, должно быть, было ощущение и апостола Петра, когда он увидал императорский Рим. Все, что возникло вокруг, с самой той поры воспринималось подлинной русскостью как отрава и ложь. Настоящая апокалипсическая ненависть направляется против Европы. А «Европой» оказывалось все нерусское, в том числе и Рим с Афинами, — точно так же, как для магического человека были тогда античными, языческими, бесовскими Древний Египет и Вавилон. «Первое условие освобождения русского народного чувства - это от всего сердца и всеми силами души ненавидеть Петербург», - пишет Аксаков Достоевскому в 1863 г. Москва святая, Петербург - сатана; в распространенной народной легенде Петр Великий появляется как Антихрист. Все, что возникает, неистинно и нечисто: это избалованное общество, пронизанные духовностью искусства, общественные сословия, чуждое государство с его цивилизованной дипломатией, судопроизводство н администрация. Не существует большей противоположности, чем русский и западный, иудео-христианский н позднеантпчный нигилизм: ненависть к чуждому, отравляющему еще не рожденную культуру, пребывающую в материнском лоне родной земли, и отвращение к собственной, высотою которой человек наконец пресытился. Глубочайшее религиозное мироощущение, внезапные озарения, трепет страха перед приближающимся бодрствованием, метафизические мечтания и томления обретаются в начале истории; обострившаяся до боли духовная ясность - в ее конце. В двух этих псевдоморфозах они приходят в смешение. «Все они теперь на улицах и базарах толкуют о вере», - говорится у Достоевского. Это можно было бы сказать и об Иерусалиме с Эдессой. Эти молодые русские перед войной, неопрятные, бледные, возбужденные, пристроившиеся по уголкам и все занятые одной метафизикой, рассматривающие все одними лишь глазами веры, даже тогда, когда разговор, как кажется, идет об избирательном праве, химии или женском образовании, - это просто пудей и первохристнане эллинистических больших городов, на которых римляне взирали так иронично, брезгливо и с затаенным страхом. В царской России не было никакой буржуазии, вообще никаких сословий в подлинном смысле слова, но лишь «крестьяне» и «господа», как во Франкском государстве. «Общество» было стоявшим особняком миром, продуктом западнической литературы, чем-то чуждым и грешным. Никаких русских городов никогда и не бывало. Москва была крепостью - Кремлем, вокруг которого расстилал' гигантский рынок. Город-морок, который теснится и располагается вокруг, как и все прочие города на матушке-Руси, стоит здесь ради двора, ради чиновников, ради купечества; однако то, что в них живет, это есть сверху - обретшая плоть литература, «интеллигенция» с ее вычитанными проблемами и конфликтами, а в глубине - оторванный от корней крестьянский народ со всей своей метафизической скорбью, со страхами и невзгодами, которые пережил вместе с ним Достоевский, с постоянной тоской по земному простору п горькой ненавистью к каменному дряхлому миру, в котором замкнул их Антихрист. У Москвы никогда не было собственной души. Общество было западным по духу, а простой народ нес душу края в себе. Между двумя этими мирами не существовало никакого понимания, никакой связи, никакого прощения. Если хотите понять обоих великих заступников и жертв псевдоморфоза, то Достоевский был крестьянин, Толстой - человек из общества мировой столицы. Один никогда не мог внутренне освободиться от земли, а другой, несмотря на все свои отчаянные попытки, так этой земли и не нашел. Толстой - это Русь прошлая, а Достоевский - будущая. Толстой связан с Западом всем своим нутром. Он - великий выразитель петровского духа, несмотря даже на то, что он его отрицает. Это есть неизменно западное отрицание. Также и гильотина была законной дочерью Версаля. Это толстовская клокочущая ненависть вещает против Европы, от которой он не в состоянии освободиться. Он ненавидит ее в себе, он ненакать над ними». Толстой - это всецело великий рассудок, «просвещенный» н «социально направленный». Все, что он видит вокруг, принимает позднюю, присущую крупному городу и Западу форму проблемы. Что такое проблема, Достоевскому вообще неизвестно. Между тем Толстой - событие внутри европейской цивилизации. Он стоит посередине, между Петром Великим и большевизмом. Все они русской земли в упор не видят. То, с чем они борются, оказывается вновь признанным самой той формой, в которой они это делают. Это все не апокалиптика, но духовная оппозиция. Ненависть Толстого к собственности имеет политэкономнческпй характер, его ненависть к обществу — характер социально-этический; его ненависть к государству представляет собой политическую теорию. Отсюда и его колоссальное влияние на Запад. Каким-то образом он оказывается в одном ряду с Марксом, Ибсеном и Золя. Его произведения — это не Евангелия, но поздняя, духовная литература. Достоевского не причислишь ни к кому, кроме как к апостолам первого христианства. Его «Бесы» были ошиканы русской интеллигенцией за консерватизм. Однако Достоевский этих конфликтов просто не видит. Для него между консервативным и революционным нет вообще никакого различия: и то, и то, — западное. Такая душа смотрит поверх всего социального. Вещи этого мира представляются ей такими маловажными, что она не придаст их улучшению никакою значения. Никакая подлинная религия не желает улучшить мир фактов. Достоевский, как и всякий прарусскнй, этого мира просто не замечает: они все живут во втором, метафизическом, лежащем по другую сторону от первого мира. Что за дело душевной муке до коммунизма? Религия, дошедшая до социальной проблематики, перестает быть религией. Однако Достоевский обитает уже в действительности непосредственно предстоящего религиозного творчества. Его Алеша ускользнул от понимания всей литературной критикой, и русской в том числе; его Христос, которого он неизменно желал написать, сделался бы подлинным Евангелием, как и Евангелия прахрнстнанства, стоящие всецело вне всех античных и иудейских литературных форм. Толстой же - это маэстро западного романа, к уровню его «Анны Карениной» никто даже близко не подошел; н точно так же он, даже в своей крестьянской блузе, является человеком из общества. Начало и конец сходятся здесь воедино. Достоевский - это святой, а Толстой всего лишь революционер. Из него одного, подлинного наследника Петра, и происходит большевизм, эта не противоположность, но последнее следствие петровского духа, крайнее принижение метафизического социальным и именно потом}' всего лишь новая форма псевдоморфоза. Если основание Петербурга было первым деянием Антихриста, то уничтожение самим же собой общества, которое из Петербурга и было построено, было вторым: так должно было оно внутренне восприниматься крестьянством. Ибо большевики не есть народ, ни даже его часть. Они низший слой «общества», чуждый, западный, как и оно, однако им не признанный и потому полный низменной ненависти. Все это от крупных городов, от цивилизации - социально-политический момент, прогресс, интеллигенция, вся русская литература, вначале грезившая о свободах и улучшениях в духе романтическом, а затем - политико-экономическом. Ибо все ее «читатели» принадлежат к обществу. Подлинный русский - это ученик Достоевского, хотя он его и не читает, хотя - и также потому что - читать он не умеет. Он сам - часть Достоевского. Если бы большевики, которые усматривают в Христе ровню себе, просто социального революционера, не были так духовно узки, они узнали быв Достоевском настоящего своего врага. То, что придало этой революции ее размах, была не ненависть интеллигенции. То был народ, который без ненависти, лишь из стремления исцелиться от болезни, уничтожил западный мир руками его же подонков, а затем отправит следом и их самих — тою же дорогой; не знающий городов народ, тоскующий по своей собственной жизненной форме, по своей собственной религии, по своей собственной будущей истории. Христианство Толстого было недоразумением. Он говорил о Христе, а в виду имел Маркса. Христианство Достоевского принадлежит будущему тысячелетию. Вот что говорит о концепции Шпенглера преподаватель Московской Духовной Академии Николай Константинович Гаврюшнн в статье «Р.Лаут, О.Шпенглер и «Христианство Достоевского». «По глубокому и многократно повторяемому убеждению Шпенглера, России принадлежит будущее, и Достоевский является образом будущей России. ТТТпен-глер прочно связывал западную машинную культуру с ее внутренним утилитарно-торгашеским принципом - деньгами. Но в образах Достоевского он прозревает «молодое человечество, для которого деньги уже не существуют». Вся мистическая внутренняя жизнь русских «воспринимает мышление в торгашеских понятиях как грех». Таково же и их отношение к машинной цивилизации. «Русский смотрит со страхом и ненавистью на эту тиранию колес, проводов н рельсов, п если он сегодня и завтра покоряется необходимости, то однажды он выбросит все это из своей памяти и своего окружения и воздвигнет вокруг себя совершенно новый мир, в котором ничего не останется из этой дьявольской техники». Послепетровскую Россию Шпенглер вслед за славянофилами считает зажатой и искалеченной западными образцами, а революцию 1917 г. - при всех ее издержках - попыткой сломать чуждые русскому духу формы жизнеустройства. Он считает, что русской душе не свойственно чувство злобы, что она свободна от воинственно-враждебного отрицания западной культуры». Материал подготовил священник Наверх | |||||||||||||||

|

© Православный просветитель

2008-26 гг.