|

|

|

| ||

| ||

| На начало | ||||||||||||||||

Наши баннеры

|

Сибирь – опорный край России.

Уже много лет я изучаю историю своего рода. Моя мама происходила из священнического рода Скосыревых – Киановских. Родилась она в 1917 году в селе Плеханово Ярковского района (раньше это был Тюменский уезд), в 40 км от нынешней федеральной автодороги Тюмень-Тобольск (от Ярково 50 км). Моей давней мечтой было побывать на родине моей мамы, в местах, где мой дед, Александр Семенович Киановский, прослужил священником в сельском храме всю свою жизнь. Наконец летом 2014 года моя мечта осуществилась. В тот год в гости приехала моя сестра Надежда, которая с семьей уже давно живет в Тольятти, но постоянно навещает Тобольск – свой родной город. Ее дети – дочь Тоня и сыновья Александр и Илья – с детства знают Тобольск и многочисленных родных, живущих там. Мы с Надеждой возвращались из Тобольска на своей машине, за рулем младший сын Нади – Илья. Уговорили его повернуть в Плеханово. С нами еще был наш троюродный брат Александр Истомин, живущий в Москве. Он тоже был в Тобольске – на родине, где родилась и жила его мама. Свернули с Тобольского тракта по указателю «Плеханово 40 км». Последние из этих километров не имеют твердого покрытия. Село Плеханово расположено на правом берегу реки Тавды, вдоль которой тянется настоящее чудное приволье – заливные луга с шелковыми травами и полевыми цветами. Простор, свежий ароматный воздух.

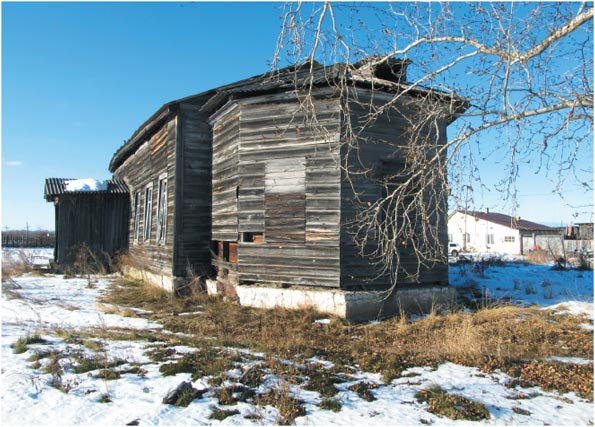

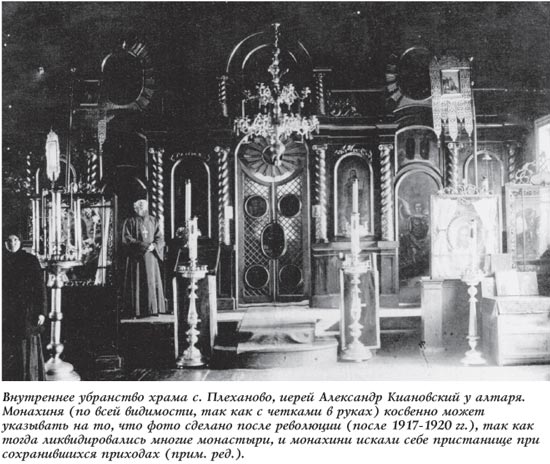

Еще Ирина показала нам местную достопримечательность, можно сказать, святыню – каменный памятник в форме заостренного карандаша с надписью «Детка», к которому в дни больших церковных праздников приходили люди, поминали умерших. В кон. XIX – нач. XX веков была высокая младенческая смертность. Так, в семье Киановских в начале XX в. умерло несколько младенцев. Может быть, этот памятник был поставлен нашим дедом Александром Семеновичем Киановским? Ничего более подробно об этом памятнике узнать не удалось. После нескольких встреч с селянами я познакомилась с коренным жителем – Михаилом Андреевичем Плехановым. Он здесь родился, здесь и пригодился. Вспоминал рассказы своего отца о жизни крепкого зажиточного села, пользовавшегося в округе всеобщим уважением и отличавшемся строгостью нравов и трудолюбием жителей. Он проводил меня до деревянной церкви, той, где 36 лет служил наш дед, отец Александр. От церкви, расположенной на небольшом возвышении с чистой зеленой поляной, остались только деревянные стены, нет крыши и верхних бревен, частично сохранились двери и оконные проемы. Здесь усердный священник окормлял свой приход (почти 3000 человек), проводил богослужения, крестил и провожал в последний путь жителей Плеханова и близлежащих деревень. Ведомость о церкви 1914 г. свидетельствует, что в селе Плехановском «находится деревянная церковь, в одной связи с колокольней. Построена по плану тщанием прихожан в 1857 г.

В ней один престол, освященный во имя Введения во храм Пресвятой Богородицы. Ограда вокруг деревянная, решетчатая. Внутри ограды деревянная пятистенная сторожка, построенная в 1888 г., и деревянный амбар, пожертвованный церкви в 1866 г. священником Андреем Желтицким. При церкви была хорошая библиотека (152 книги), хранились в целости копии метрических книг с 1854 г. Дом священника деревянный одноэтажный с прирубами, построенный в 1887 г. на землях общества крестьян села Плехановского. Дьякон имеет собственный дом. В приходе Плехановской церкви 9

деревень, 376 дворов (мужчин 1430,

женщин 1536), в шести деревнях есть

часовни:

Есть сельское училище (школа) министерства Российской империи, учрежденная в 1864 г., в ней учатся 23 мальчика и 4 девочки. В деревне Верхне-Сидоровой – передвижная школа с 1910 г. В деревне Таракановой – с 1908 г. церковно-приходская школа. Церковной земли: усадебной 3 десятины, пахотной 90 десятин, сенокосной 9 десятин. Урожай 240 пудовок овса и ржи. Церковный капитал 1612 р. 40 коп. Штат – священник, диакон, псаломщик, просфорня. Для причта имеются общественные дома, построенные в разное время. Ближайшая церковь – в селе Гилевском (25 верст). Расстояние от консистории 120 верст, от благочинного – 100 верст, от уездного города – 160 верст. Почтовый адрес – ст. Иевлево». Именно в село Плехановское в 1893 г. Александр Семенович Киановский в возрасте 21 года, окончив Тобольскую духовную семинарию по первому разряду, рукоположенный во священника, будучи сам сыном и внуком священника, привез свою молодую жену Трифену 17 лет, урожденную Скосыреву, дочь известного в Тобольске протоиерея Николая Дмитриевича Скосырева. И прожили они в любви и согласии до конца 1929 г., когда отца Александра, настоятеля церкви, арестовали и расстреляли в Тюмени.

В семье Киановских родилось 17 детей, младшая из них, Антонина, наша мама, родилась в 1917 г. 2 июня по старому стилю (15 июня н.ст.). Именины у нее 23 июня, она, как и все ее сестры и братья, больше почитала день именин. Назвали ее, очевидно, в честь тети Антонины Николаевны Скосыревой, к тому же имя нарекли по церковному календарю – в честь святой римской мученицы Антонины. Клировая ведомость 1903 года свидетельствует: «Священник Александр Симеонов Киановский, 31 год (1872 г. рождения), сын дьячка, по окончанию курса Тобольской духовной семинарии в 1893 году по I разряду со званием студента. Определен 8 декабря 1893 г. епископом Тобольским согласно прошения рукоположения во священника. Награжден епископом Тобольским и Сибирским Антонием IV набедренником за усердное служение в январе 1898 г. По указу Тобольской духовной консистории от 25.02.1901 назначен духовным следователем по 1-му благочинию Тюменских окружных церквей. В семействе у него: жена – Трифена Николаевна, 27 лет; дети: Варвара 9 лет; Анна 7 лет; Зоя 4 лет; Раиса 3 лет». Служил отец Александр вплоть до 12 декабря 1929 года, когда его арестовали, перевезли в Тюмень, где тройка при ГП ОГПУ приговорила его к расстрелу. Исполнение приговора было приостановлено в связи с заболеванием тифом. Вот какая человечность! Расстреляли его на месяц позже после вынесения приговора, 17 апреля 1930 г. Захоронен он, предположительно, в Тюмени вдоль юго-восточной ограды Текутьевского кладбища, где сейчас расположен памятник умершим в тюменских госпиталях. Об этом мне рассказал один пожилой мужчина на митинге, посвященном жертвам политических репрессий, 30 октября. Его отца расстреляли в тот же месяц 1930 г., и он от своей матери узнал об этом месте. А вот стены церкви, в которой 36 лет служил Богу отец Александр, все еще стоят! Известны факты, когда громили и рушили даже кирпичные стены церквей, растаскивая их по кирпичику. А в Плеханово за более чем полтора столетия их не развалили, не растащили по домам и усадьбам. Может быть, по этой причине древний храм до сих пор оберегает это просторное село, его трудолюбивых и добропорядочных жителей. Плеханово во все времена было центром прилежащей территории. Во-первых, культурным, духовным центром – здесь были церковь с 1857 г., школа грамоты с 1864 г. при жилом доме священника, в которой позднее преподавали, в том числе, старшие дочери отца Александра Варвара, Анна, Зоя Киановские, окончившие Тобольское женское епархиальное училище.

С 1922 г. это отдельное здание, в котором располагалась 7-летняя школа, чуть позднее – с интернатом, а с 1967 г. – средняя школа с фруктово-ягодным садом. Сейчас школа отремонтирована и является главной на всю округу, сюда привозят детей на школьных автобусах из близлежащих сел и деревень. Во-вторых, в 1965 г. недалеко от села Плеханово прошла железная дорога Тюмень-Тобольск-Сургут, появился поселок-станция Усть-Тавда в пяти километрах от Плеханово, началось строительство моста через Тобол. Школа и село пополнились новыми людьми. В-третьих, в 2012 г. в Плеханово образовали агрофирму «Междуречье» с современным молочным комплексом на 1800 голов и новейшими технологиями. В селе появились новые рабочие места. По данным 1914 г., в приход Введенской церкви села Плехановского входило 9 деревень; почти 100 лет спустя к администрации Плехановского сельского поселения относятся также 9 населенных пунктов. Это село Плеханово, село Верхнесидорово, деревни Тараканова, Ульянова, Александровка, Сакандыкова, Малый Эсаул, Большой Краснояр, поселок Усть-Тавда. В приходе было почти 3000 человек, а по данным 2010 г. – 1622 человека. Согласно переписи 1897 г. в селе постоянно проживали 300-550 человек, дворов 80-70, а в 2010 г. – 409 человек. За столетие изменилось многое – общественный строй, люди, исчезли многие деревни, но осталась нетронутой природа в этих местах. Здесь настоящее приволье: река Тавда в зеленых берегах богата рыбой, сосновые боры и лиственные леса – ягодами и грибами. Не хватает дороги с асфальтобетонным покрытием от деревни Таракановой до Плеханово, каких-то 9-10 км. В селе Плеханово есть средняя школа с музейной комнатой, Дом культуры. Почти все жители имеют приусадебные участки, где выращивают богатый урожай овощей, даже арбузы вырастают. В селе разводят пчел – благо кругом цветущее разнотравье. Думаю, пришло время восстановить сельскую церковь, которая с несгибаемой силой выстояла все недобрые времена, не падает и ждет, когда же люди обратят свое внимание на нее, когда же в ней зазвучит молитва к Богу о благоденствии жителей этих мест. Ведь это одна из немногих сохранившихся в Тобольско-Тюменской епархии деревянных церквей, да еще такого почтенного возраста – ей в этом году 160 лет. Это настоящий духовный и культурный памятник. В селе Плеханово есть неравнодушные люди, любящие свой край. Например, встреченные нами Ирина Собянина и Михаил Андреевич Плеханов, рассказавший о своих попытках возродить и отстроить старинную деревянную церковь. Однако нужна поддержка государственных органов, а также всех людей доброй воли, кто пожелает помочь в возрождении еще одной святыни на Тюменской земле. Очень хочется, чтобы старожилы успели услышать звон колоколов над просторами реки Тавды в окрестностях старинного села Плеханово.

Ольга Ивановна Ососова, | |||||||||||||||

|

© Православный просветитель

2008-26 гг.

Доехали до села, в котором мы оказались впервые, и решили поискать

коренных жителей или тех, кто долго

живет там. В магазинчике навели первые справки и разошлись по улицам.

Надя нашла одну женщину, Иру Собянину, которая потом проводила нас

на сельское кладбище, где на старых

надгробиях часто встречаются фамилии Смирновы, Плехановы. Киановских не было, но попалась знакомая

фамилия – Терпугов. По материалам

первой всеобщей переписи Российской империи 1897 г., Петр Петрович

Терпугов, 54-х лет, родился в Тобольске, мещанин, учитель Плехановского

сельского училища, выполнял обязанности счетчика этой переписи, жил в

общественном доме. Он преподавал в

том же сельском училище, где законоучителем был наш дед.

Доехали до села, в котором мы оказались впервые, и решили поискать

коренных жителей или тех, кто долго

живет там. В магазинчике навели первые справки и разошлись по улицам.

Надя нашла одну женщину, Иру Собянину, которая потом проводила нас

на сельское кладбище, где на старых

надгробиях часто встречаются фамилии Смирновы, Плехановы. Киановских не было, но попалась знакомая

фамилия – Терпугов. По материалам

первой всеобщей переписи Российской империи 1897 г., Петр Петрович

Терпугов, 54-х лет, родился в Тобольске, мещанин, учитель Плехановского

сельского училища, выполнял обязанности счетчика этой переписи, жил в

общественном доме. Он преподавал в

том же сельском училище, где законоучителем был наш дед.