|

|

|

| ||

| ||

| На начало | ||||||||||||||||

Наши баннеры

|

Сибирские архипастыри середины XX века

К концу 30-х годов прошлого века Русская Православная Церковь была обескровлена. С 1939 по 1942 год на территории Сибири не оставалось ни одного правящего архиерея, все сибирские епархии прекратили свое существование. Единственным архипастырем, который мог совершать церковные Таинства, в том числе рукополагать в священный сан, был святитель Лука (Войно-Ясенецкий), пребывавший в ссылке на территории Красноярского края. Осенью 1942 года он был возведен в сан архиепископа с назначением на Красноярскую кафедру, которую возглавлял до конца 1943 года. В ходе Великой Отечественной войны сталинскому режиму пришлось опереться на духовные основы народа, последовательно уничтожавшиеся на протяжении двух предшествующих десятилетий. Советская власть была вынуждена выпустить на свободу некоторых из оставшихся в живых епископов и священников, открыть уцелевшие храмы, монастыри, церковные школы. В 1943 году впервые за советское время был созван Поместный собор Русской Православной Церкви, на котором был избран Патриарх Московский и Всея Руси Сергий (Страгородский). С 26 июля 1943 г. управляющим Новосибирско-Барнаульской епархией, с одновременным управлением Иркутской епархией, был определен архиепископ Варфоломей (Городцов). В 1947 году ему также было поручено временное управление Владивостокской и Красноярской епархиями. Владыка Варфоломей (Сергей Дмитриевич Городцов) встретил Великую Отечественную войну 75-летним приходским священником в Клинском районе Московской области. Но уже в первую военную весну Господь призвал отца Сергия к служению в сане епископа. С самого начала своего пребывания на Новосибирской кафедре архиепископ Варфоломей стал заботиться об обустройстве церковной жизни в Сибири. Подведомственная ему территория простиралась от Тюмени до Владивостока. Владыка совершал богослужения в храмах Иркутска, Омска, Тюмени, Ишима, Тобольска, Барнаула, Красноярска, Бийска, освящал храмы, рукополагал священников, заботился о пожертвованиях для Советской Армии. В июне 1947 года он совершил поездку в Тобольск для поклонения мощам святителя Иоанна Тобольского и составил службу этому великому молитвеннику и покровителю сибирской церкви. Служба была одобрена Святейшим Патриархом Алексием I (Симанским): «Бог благословит править эту службу святителю Иоанну в церквах Сибирского края».

Владыка Алексий большую часть своей жизни (с 1909 по 1946 годы) осуществлял пастырское, а затем архипастырское служение в США. В начале 1945 года был направлен на Поместный собор Русской Православной церкви в качестве представителя Северо-Американской митрополии Русской Православной Церкви, но из-за продолжавшихся военных действий прибыл в Москву уже по окончании работы Собора. Торжественное открытие Поместного собора Русской Православной Церкви состоялось 31 января 1945 г. в храме Воскресения Христова в Сокольниках. На Соборе присутствовал 171 человек от разных епархий и областей Советского Союза, в том числе 45 архипастырей, 85 священнослужителей, 2 церковнослужителя и 38 мирян. Поместный собор проходил под председательством местоблюстителя Патриаршего престола митрополита Алексия (Симанского), избранного в ходе Собора новым Патриархом Московским и всея Руси. Собор принял «Положение об управлении РПЦ». Началось возрождение приходских общин и открытие церквей, куда пришла часть освободившихся из заключения священнослужителей.

11 февраля 1948 г. владыка Алексий прибыл в Тюмень. Основной целью его визита было освящение главного придела Знаменского собора. 13 февраля он служил во Всехсвятской церкви, а через два дня, 15 февраля, на праздник Сретения Господня, совершил Богослужение в Знаменском соборе. После кончины архиепископа Алексия Омско-Тюменской кафедрой в конце 1940-х - 1950-е гг. управляли: с 18 декабря 1948 г. – архиепископ Палладий (Шерстенников); с 21 февраля 1949 г. – архиепископ Ювеналий (Килин); с 31 июля 1952 г. – епископ Никандр (Вольянников); в 1955-1956 гг., 1958 г. и в 1961-62 гг. – епископ Венедикт (Пляскин); с 22 декабря 1956 г. – епископ Вениамин (Новицкий); с 21 февраля 1958 г. – епископ Мстислав (Волонсевич).

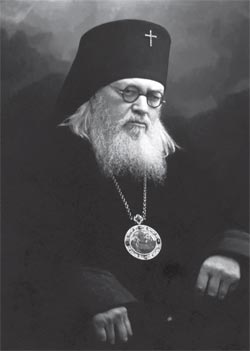

Из интервью 2008 года с уроженцем Иркутска, архиепископом Керченским Анатолием (Кузнецовым): «Архиепископ Палладий прошел сталинские лагеря, отбывал срок на Колыме. Я помню, каким владыка приехал после лагеря: кожа да кости! Это страшно, что он пережил. Отбыв срок на Колыме, он, по ходатайству Патриарха, был возвращен к служению. Но, даже будучи правящим архиереем, оставался безвыездным, потому что судимость с него не сняли. Он посещал столицу, когда его туда вызывали из Патриархии на сессии Синода, но не мог, например, поселиться в гостинице, так как его паспорт не позволял ему официально находиться в Москве. На похоронах Сталина в марте 1953 года присутствовала делегация от Русской Православной Церкви в составе пяти человек, в которую также входил архиепископ Иркутский Палладий. Владыка прибыл в Москву на синодальную сессию как временный член Священного Синода еще до смерти Сталина. Когда Сталин умер, в состав делегации включили архиереев, которые находились в Москве. Владыка сам потом этому случаю удивлялся и считал его промыслительным, – ведь он восемь лет пробыл на Колыме, а потом стоял у гроба человека, именем которого все это совершалось». При владыке Палладии на территории Омско-Тюменской епархии значительно увеличилась посещаемость храмов, на богослужения привлекали и молодежь. В январе 1949 года для Крестовоздвиженской церкви в Тюмени был приобретен 72-пудовый колокол. Из-за активной деятельности архиепископа Палладия местные власти настояли на переводе Владыки в другую епархию, и 21 февраля 1949 г. он был направлен на Иркутскую кафедру. В начале 1949 года архиепископом Омским и Тюменским был назначен владыка Ювеналий (Килин).

Продолжение следует… Коротаева Г.В., г. Тюмень

| |||||||||||||||

|

© Православный просветитель

2008-26 гг.

В 1946 году на территории Сибири действовали уже три воссозданных епархии: Новосибирская и

Барнаульская, возглавляемая архиепископом Варфоломеем (Городцовым), Владивостокская и Хабаровская, возглавляемая епископом

Венедиктом (Пляскиным), Омская

и Тарская, возглавляемая архиепископом Алексием (Пантелеевым).

В 1946 году на территории Сибири действовали уже три воссозданных епархии: Новосибирская и

Барнаульская, возглавляемая архиепископом Варфоломеем (Городцовым), Владивостокская и Хабаровская, возглавляемая епископом

Венедиктом (Пляскиным), Омская

и Тарская, возглавляемая архиепископом Алексием (Пантелеевым).

В январе 1946 года епископ

Алексий (Пантелеев) обратился к

Патриарху Алексию I с прошением о его принятии в юрисдикцию

Русской Православной Церкви и

назначении на одну из епархий.

Обращение было поддержано митрополитом Алеутским и СевероАмериканским, Патриаршим экзархом Вениамином (Федченковым),

который дал владыке следующую

характеристику: «Молитвенный,

смиренный, дружественный, но и

верный, твердый». 28 ноября 1946

г. владыка Алексий был определен

епископом Омским и Тарским, с

возведением в сан архиепископа. В

мае 1947 года к Омской епархии

были присоединены приходы Тюменской области, и архиепископу

Алексию (Пантелееву) был присвоен титул архиепископа Омского и

Тюменского.

В январе 1946 года епископ

Алексий (Пантелеев) обратился к

Патриарху Алексию I с прошением о его принятии в юрисдикцию

Русской Православной Церкви и

назначении на одну из епархий.

Обращение было поддержано митрополитом Алеутским и СевероАмериканским, Патриаршим экзархом Вениамином (Федченковым),

который дал владыке следующую

характеристику: «Молитвенный,

смиренный, дружественный, но и

верный, твердый». 28 ноября 1946

г. владыка Алексий был определен

епископом Омским и Тарским, с

возведением в сан архиепископа. В

мае 1947 года к Омской епархии

были присоединены приходы Тюменской области, и архиепископу

Алексию (Пантелееву) был присвоен титул архиепископа Омского и

Тюменского.

Епископ Палладий (Павел Александрович Шерстенников) (1896-1976) возвратился в Омск после заключения и каторги: он находился

на каторжных работах в Чукотских

лагерях с 1939 по 1947 гг.

Епископ Палладий (Павел Александрович Шерстенников) (1896-1976) возвратился в Омск после заключения и каторги: он находился

на каторжных работах в Чукотских

лагерях с 1939 по 1947 гг.

Когда начались гонения на Церковь, отец Ювеналий в июне 1919

года эвакуировался в Читу, а затем

переехал в Харбин, где под его руководством был построен трехпрестольный храм в честь Казанской

иконы Божией Матери, типография, кельи для монастырской братии, больница для братии и бедного населения. В октябре 1945 года

епископ Ювеналий вместе с большинством духовенства Харбинской

епархии был принят в состав Московского Патриархата и в феврале 1949 года определен в качестве

управляющего Омско-Тюменской

епархией. Деятельный, энергичный,

несмотря на преклонный возраст,

владыка Ювеналий уделял большое внимание приему посетителей,

стремился бывать на приходах, в

том числе сельских. На Омской кафедре архиепископ Ювеналий совершил переложение святых мощей

митрополита Тобольского Иоанна

в новую раку. Власти считали его

«лицом, безусловно, антисоветски

настроенным, а в отдельных своих

поступках и опасным». По «рекомендации» уполномоченного Совета по делам РПЦ, владыке пришлось отказаться от намеченного

посещения приходов епархии, дабы

«не отвлекать людей от полевых

работ». В 1952 году архиепископа

Ювеналия переводят из Сибири в

Ижевско-Удмуртскую епархию.

Когда начались гонения на Церковь, отец Ювеналий в июне 1919

года эвакуировался в Читу, а затем

переехал в Харбин, где под его руководством был построен трехпрестольный храм в честь Казанской

иконы Божией Матери, типография, кельи для монастырской братии, больница для братии и бедного населения. В октябре 1945 года

епископ Ювеналий вместе с большинством духовенства Харбинской

епархии был принят в состав Московского Патриархата и в феврале 1949 года определен в качестве

управляющего Омско-Тюменской

епархией. Деятельный, энергичный,

несмотря на преклонный возраст,

владыка Ювеналий уделял большое внимание приему посетителей,

стремился бывать на приходах, в

том числе сельских. На Омской кафедре архиепископ Ювеналий совершил переложение святых мощей

митрополита Тобольского Иоанна

в новую раку. Власти считали его

«лицом, безусловно, антисоветски

настроенным, а в отдельных своих

поступках и опасным». По «рекомендации» уполномоченного Совета по делам РПЦ, владыке пришлось отказаться от намеченного

посещения приходов епархии, дабы

«не отвлекать людей от полевых

работ». В 1952 году архиепископа

Ювеналия переводят из Сибири в

Ижевско-Удмуртскую епархию.