|

|

|

| ||

| ||

| На начало | ||||||||||||||||||

Наши баннеры

|

Сибирь многоликая

Много нелестных мнений о нашей Родине мы слышим сегодня, впрочем, как и всегда, от побывавших, но не узнавших Россию иностранных «гостей». Однако, во внешней неприглядности и противоречивости истории нашего народа ясно видна его трагично-светлая дорога, Вычленяя в истории или повседневной современной жизни только несправедливость и внешнюю уродливость, мы внутреннее соглашаемся с критичными представлениями иностранцев о нас самих. Более того, мы унижаем своих предков в собственных глазах и глазах остального мира. Сибирь представляет собой многоликий и своеобразный мир, в котором тесно переплелись бесстрашие первооткрывателей новых пространств, упорство и трудолюбие свободных крестьян, инициативность и предприимчивость первых промышленников и купцов, благотворительность, созидательная деятельность всех сословий и при этом страдания каторжан, бедность, неграмотность многих сибиряков и многое другое. В этом историческом калейдоскопе Джон Фразер, известный американский журналист, посетивший Сибирь в 1901 г. и изложивший свои впечатления в книге, переведенной на разные европейские языки, вычленил лишь одну сторону жизни Сибири данного периода. В книге Дж.Фразер останавливается на таких главных, по его мнению, выводах: сибирский крестьянин — плохой работник, убогий быт и низкий уровень культуры сибиряков. Приведем некоторые цитаты из его книги. «Несомненным признан тот факт, что русский крестьянин — один из самых плохих колонизаторов на всем земном шаре. Русское правительство искренне старается, по мере возможности, облегчить судьбу переселенцев. Так, оно выписывает американские сельскохозяйственные орудия и продает их по очень низкой цене. Но куда только ни заглянешь, всюду замечаешь, как мало выдержки имеет переселенец. Прежде всего, он, например, не хочет жить [на хуторе] на расстоянии 3,5 или 10 миль от соседей, а стремится жить в деревне или городе, если даже отведенный ему надел находится от них на расстоянии 30 миль. Обрабатывает ли он участок земли, сеет пшеницу, но несвоевременно приступит к уборке урожая и, таким образом, урожай наполовину погибает. Жнет он серпом, а тем временем часть пшеницы пропадает от дождей. Об удобрении почвы он не имеет никакого понятия, не задумывается совершенно о будущем. У него отсутствует всякое желание разбогатеть. Единственное его стремление — как можно меньше работать. Принцип, которым он руководится в жизни, лучше всего обозначается известным словом — «ничего». Это слово означает: «Мне, мол, все равно, не стоит на это обращать внимание!» Иначе говоря, оно выражает понятия, заключающиеся в словах: флегматичность, равнодушие, небрежность. Конечно, все переселенцы — потомки крепостных; в лице их предков человеческое достоинство подвергалось величайшему унижению. Нельзя поэтому надеяться в их потомках встретить предприимчивых и самостоятельных людей...».2 Убогий быт и низкий уровень культуры сибиряков, по мнению американского журналиста, иллюстрирует следующее: «Деревни здесь имеют весьма плачевный вид. Хижины построены из грубо отесанных бревен. Щели между отдельными бревнами или досками заделываются для защиты против снега и ветра мхом. В продолжение зимы двойные окна плотно закрыты и забиты гвоздями, да и летом не очень часто они отворяются. Русские крестьяне не имеют никакого представления о гигиене. Они не знают совсем отдельной спальной комнаты. На ночь они на полу расстилают шкуры и подушки и спят на них, не раздеваясь. Утром только они немного смачивают лицо водой, мыла вовсе не употребляют... В каждой деревне есть парни, умеющие играть на гармонии, под звуки ее часто устраиваются народные танцы. Женщины не очень привлекательны: они не обладают умом, глаза у них без всякого выражения. Единственная их мечта — приобрести красный платок, которым они обвязывают себе голову.

Жилища отличаются ужасными гигиеническими условиями, но это не мешает их обитателям быть чрезвычайно гостеприимными. Между тем как крестьянские хижины имеют жалкий вид, почти в каждой деревне здесь можно встретить большую белую церковь с золотыми или позолоченными куполами. Мужики простодушны, очень религиозны и суеверны. Сибирский крестьянин никогда не сделает сегодня того, что можно отложить на завтра. Но его переселили в богатую страну, и есть надежда, что в скором времени здесь больше разовьется культура, и тогда Сибирь будет в состоянии засыпать своими богатствами весь мир».2 Столь неприглядно характеризуя сибирское население, американский журналист, однако, не смог не отметить такие замечательные качества сибиряков, как отсутствие ярко выраженного желания разбогатеть, гостеприимство, простодушие и религиозность. Какой же предстает Сибирь и сибирский житель в глазах русских людей, путешествовавших ли, сосланных ли, живущих ли в этом краю? Приведем некоторые цитаты из их воспоминаний. Федор Федорович Девятов (ок. 1837 — 1901) - зажиточный крестьянин, активно сотрудничал с научно-просветительными учреждениями и органами печати в Сибири и оставивший заметку о годовом кругообороте трудовой крестьянской жизни. «[Возьмем] среднюю семью по количеству рабочей силы. Такая семья обыкновенно состоит из домохозяина-работника, его [жены], отца-старика и старухи матери, сына подростка от 12 до 16 лет, двух дочерей малолетних и, наконец, маленького ребенка... Семья эта круглый год занята работой. На посторонние заработки здесь ни у кого нет времени...Такая семья, имея 8 рабочих коней, 2 сохи, 5—6 борон, может засевать 12 десятин. На покос она выпускает 4 косы, на жнитво 5 серпов. При таком хозяйстве представляется возможным содержать до 20 голов рогатого скота, коней, кобыл и молодяжнины-подростков, всего 15 голов; овец до 20—30 голов и свиней 5. Гуси, утки, куры — это неотъемлемая принадлежность такого хозяйства. Рыбный промысел хотя и существует, но вся рыба расходуется дома и в продажу не идет. Ловлею рыбы обыкновенно занимается старик-отец или дед. Если он иногда и продаст часть рыбы, то разве для того, чтоб выручить несколько медяков Богу на свечки. Засевается 6 десятин рожью и ярицей, 3 десятины овсом, 2 десятины пшеницею; а ячменем, гречею, просом, горохом, коноплею - всем вместе 1 десятина. Картофель и репа сеются в особых местах. В годы среднего урожая весь сбор с 3 десятин ржи, с 2 десятин овса, с 1 десятины пшеницы идет на домашнее потребление. Весь мелкий хлеб тоже остается дома. В продажу идет хлеб с 3 десятин ржи, с 1 десятины овса и с 1 десятины пшеницы. Все другие произведения хозяйства, как то: скотское и баранье мясо, свинина, птица, молоко, масло, шерсть, перья и прочее — все это идет на собственное потребление в форме пищи или одежды и проч... Телеги, сани, дуги, сохи, бороны и все нужные орудия сельского хозяйства крестьяне делают сами. Стол, кровать, простой диван и стулья тоже делаются многими у себя дома - своими руками... Этим выражается почти весь годовой кругооборот трудовой крестьянской жизни. Источником ее является рабочая сила. Прибывает в семье рабочая сила, прибывает и увеличивается разработка земли; увеличивается посев хлеба, скотоводство; одним словом, растет приход и расход».2 Филипп Кузьмич Зобнин - выходец из сибирских крестьян, сельский учитель, автор ряда этнографических работ, оставил свои впечатления о первой весенней вспашке в Западной Сибири. «Рано утром после завтрака или чаю стали собираться на пашню. Всякое дело надо начинать с молитвой. С этого же начинается и пахота. Когда лошади уже бывают запряжены, вся семья собирается в горницу, затворяют двери и перед иконами затепливают свечки. Перед началом молитвы, по обычаю, все должны присесть, а потом уж вставать и молиться. После молитвы в хороших семьях сыновья, отправляющиеся на пашню, кланяются родителям в ноги и просят благословения..». М.Ф.Кривошапкин - окружной врач, по долгу службы разъезжавший по Енисейскому округу и наблюдавший жизнь крестьян, так описал начало весеннего сева в Восточной Сибири: «Пришло время сеять... Начинаются приготовления. Прежде всего идут непременно в баню и надевают чистое белье; да мало того, что чистое, — более нравственные мужчины надевают белье даже совершенно новое, с иголочки, потому что «сев хлеба не простое дело, а об нем вся и молитва Богу!» С утра приглашается священник и служится молебствие. Потом расстилают на столе белую скатерть и кладут ковригу с солонкою, что припрятаны с Пасхи; затепливают перед образом свечи, молятся Богу...».2 Из воспоминаний неизвестного автора: «Посев льна - самый для нас интересный. Кормить семью — дело мужичье, а одевать мужиков — дело бабье. Поэтому при посеве льна вошло в обычай задабривать мужиков тем, что в льняные семена кладут вареных яиц. Поэтому мы и любим сеять лен. Отец высыпает в лукошко семена, а с семенами яйцо за яйцом вылетают: «Робята, берите». Прямо взять да и съесть яичко нельзя, нужно его сначала подбросить кверху да сказать: «Вырасти лен выше лесу стоячего». Говорят еще, чтобы лен хорошо родился, нужно сеять его нагишом, но мы это никогда не пробовали: стыдно, говорить-то все говорят, а разденься, так на смех поднимут*-.2

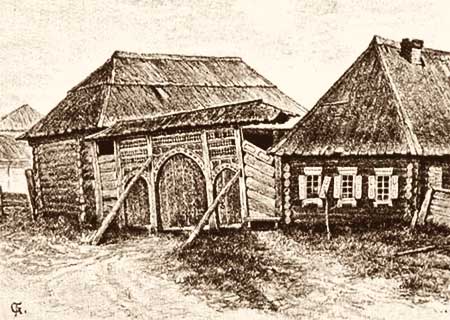

Качество жилища, как и сегодня, во многом определяется материальными возможностями собственников. В жизни сибирского горожанина собственный дом занимал особое место. «В середине XIX в. города региона не отличались благоустройством. Жилых каменных домов строилось немного. Кирпича не хватало, и стоил он дорого. Города застраивались деревянными домами, под которыми изредка подводился каменный фундамент или цокольный этаж. Современники писали об особенностях деревянной жилой архитектуры Сибири: «Деревянные постройки в Сибири на приезжего из России производят своеобразное впечатление прочности и солидности. Видно, что лесу не жалеют и выбрать есть из чего. Бревна на подбор, доски широкие, толстые, длинные; на жердь взято целое дерево, на слегу целое бревно. Не только ни один дом, но даже ни одна избушка не поставлены прямо на землю, а стоят или на каменных столбах, или на толстых пнях, «стульях», и все дома обшиты тесом, у всех выведены трубы, у всех обширные дворы обнесены заборами из досок или тыном из бревен. Некрасиво срублены сибирские дома, но зато тепло, сыто и чисто живут в них «умные» и работящие сибиряки»... Основательность домов сибиряков поразила японского путешественника, побывавшего в Томске: «Огромные дома обиты железными крышами, обнесены изгородью из толстых плах, построены, в большинстве случаев, в два-три этажа. На каждый из них ушло столько материала, сколько хватило бы на пять-десять японских жилищ с полным хозяйственным оборудованием. Издали постройки кажутся крепостями» ...Постройки, декорированные пропильной резьбой, принадлежали купцам средней руки, зажиточным чиновникам, состоятельным мещанам. Прочее население до конца XIX в. редко украшало постройки резьбой в силу того, что стоила она недешево».1 «Железная крыша являлась показателем зажиточности. Так, большинство купеческих домов было крыто железом. В сибирских городах от 30 до 50% жилых зданий имели железную крышу, что было выше, чем в среднем по стране. Железные крыши обычно красились в красный или зеленый цвет. Остальные дома крылись тесом. Другие кровельные материалы (черепица, солома) в регионе практически не применялись». «Дома были преимущественно деревянные и одноэтажные; у бедных мещан дом напоминал крестьянский: состоял из одной «избы», т.е. большой комнаты с русской печью, только иногда место перед печью отделялось легкой переборкой — получалась как бы кухня. Обстановка также была незатейливой: простые деревянные столы и стулья, довольно грубой работы табуреты и скамьи. У зажиточных мещан дома состояли из сеней, избы с отгороженной печью и одной или двух горниц... Одной из особенностей интерьера (городского дома) было пристрастие сибиряков к разведению комнатных цветов, о чем говориться во многих воспоминаниях и путевых заметках того времени. Так, офицер И. Белов, служивший в Омске в середине XIX в., писал: «на каждом окне, не только в порядочных домах, но и в бедных хижинах, стоят вазы цветов». Писательница Лухманова в одном из своих произведений отмечала: «Дом, занимаемый инженерами, был деревянный, одноэтажный. В нем по сибирскому обыкновению было удивительное количество окон, что придавало некоторым комнатам, густо заставленным притом цветами, вид каких-то оранжерей».1 Примечательно свидетельство чистоплотности сибиряков. «Сибиряки очень любили баню: «Для сибиряка суббота — праздник души, банный день. С раннего утра до позднего вечера тянутся к баням жаждущие смыть не только грязь с тела, но и печаль с души, а иногда и от хвори избавится. А если баня еще и с парком, то на несколько лет помолодеть можно».1

По материалам:

Г. В. Шевченко | |||||||||||||||||

|

© Православный просветитель

2008-25 гг.